MOS 365とは|MOS 2019やMOS 2016と違う点・試験詳細まで解説

- 更新日:2024/07/17

就職や転職に生かすために、MOS資格を取得したいという人は多いです。MOS資格には、バージョンにより「MOS 365」「MOS 2019」「MOS 2016」の3種類の試験があります。申込をする前に、それぞれのバージョンの相違点を把握し、自分に必要な資格がどれかを見極めておく必要があります。

この記事では、「MOS 365」の試験概要、出題範囲、バージョン毎の相違点、MOS資格取得のメリットなどを解説します。MOSの試験を受験する際の参考にしてください。

このページを簡潔にまとめると・・・

- MOS 365とは、サブスクリプションサービス「Microsoft 365」の使用スキルを証明するための資格のこと。

- Officeの新バージョンが出るごとに試験もリニューアル。出題範囲はあまり変わらないが、出題形式に大きな違いが。

- 試験は毎月、全国で実施。MOS 365の合格ラインは7割が目安。

- ユーキャンのマイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)はこちら

MOS 365とは?

MOS 365とは、Word・Excelなど、Microsoft 365の使用スキルを証明するための資格のことです。

Microsoft 365は、常に最新のOffice アプリケーションを利用できるクラウドベースのサブスクリプションサービスです。

2024年7月時点では、MOS 365がMOS資格の最新バージョンとなっています。

MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)とは?

MOSの正式名称は、「Microsoft Office Specialist(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)」です。Microsoft社が提供するOffice製品に関する試験であり、スキルの習熟度を測ります。試験には、「MOS 365」「MOS 2019」「MOS 2016」の3つのバージョンがあります。

MOS資格の取得で得られるメリットは?

MOSは、オフィスソフトのスキルを証明する国際資格。社会人必須のパソコンスキルが身につき、就職・転職にも有利!

MOS資格を取得することで得られるメリットを紹介します。

パソコンスキルを客観的に証明できる

MOS資格があれば、就職・転職の際などに、Microsoft Office製品の使用スキルをアピールできます。企業側としても、パソコンスキルのレベルを客観的に判断できます。

仕事の効率が上がる

MOSの試験では、実際に資料を作成する形式で問題が出されます。実技試験であるため、試験勉強を進める中で自然に実用性が身につきます。パソコンスキルが向上することで、仕事の効率が上がります。

就職・転職のときにアピールできる

Microsoft Office製品は、WordやExcelなどがオフィスワークで幅広く使用されています。オフィスワークを希望する人は、MOS資格を履歴書に記載することで転職・就職のときにアピールできます。

世界に通用する資格

MOSは国際的な資格であるため、世界でも通用します。グローバルな企業への就職を視野に入れている人は、MOSを取得しておくと有利です。面接でパソコンスキルを示す際にも説得力があります。

「MOS 365」「MOS 2019」「MOS 2016」の特徴・違いは?

新しくOfficeのバージョンが出るごとに試験もリニューアル!出題範囲はあまり変わりませんが、出題形式に大きな違いがあります。

「MOS 365」「MOS 2019」「MOS 2016」には、それぞれ異なる特徴があります。ここでは、どのような違いがあるのか解説します。

出題範囲は大きくは変わらない

Microsoft Office製品は、3年に1度、新しいバージョンが発表されています。新しいバージョンが出るごとに、試験もリニューアルされています。しかし、3つの試験の出題範囲はあまり変わっていません。

出題形式はマルチプロジェクト

出題形式は、MOS 2019、MOS 2016、MOS 2013とも「マルチプロジェクト」を採用しています。

マルチプロジェクトとは、設問に答えることで、複数のプロジェクトが完成する形式です。1つのプロジェクトの中に数個の設問があり、全てに正解するとプロジェクトが完成します。プロジェクトが複数あり、各プロジェクトは独立しているため、他のプロジェクトには影響しません。これにより、1つミスをしたとしても、全く得点にならないということはなくなりました。

3つのバージョンの特徴や相違点

3つのバージョンの特徴や相違点を解説します。

●MOS 365も「MOS Associate」を採用

MOS 365には、レベルに応じて、一般レベル(アソシエイト)と上級レベル(エキスパート)があります。

MOS 365は、MOS 2019と同様、「単科目認定」「「MOS Associa認定」「MOS Expert認定」の3つの認定プログラムで構成され、認定プログラムごとに認定証が発行されます。MOS 365試験では、認定証の紙での配付はありません。

また、MOS 365にはAccessの試験はありません。

●MOS 2019では「MOS Associate」を新設

MOS 2019から、一般レベルの名称が「アソシエイト」になりました(MOS 2016以前は「スペシャリスト」)。

MOS 2019では、新たに、複数アプリケーションを効果的に使うことができる総合的なスキルを証明する「Microsoft Office Specialist Associate」の称号が設けられました。一般レベル(アソシエイト)の4科目のうち3科目を取得すると「MOS Associate」の認定証が発行されます。

●MOS2016から「マルチプロジェクト形式」を導入

MOS 2016から出題形式に「マルチプロジェクト形式」が導入されました。

出題形式はMOS 2013やMOS 2010とは変わりましたが、WordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリケーションの操作能力をはかる試験のコンセプトや出題範囲には変わりはありません。

MOS 2013の「より現実に近い操作」という特色を引き継ぎつつ、より広範囲な操作スキルを問う形式に改善されました。

MOS 365の試験日程・試験科目・受験料・合格ラインは?

試験は毎月、全国で実施され、合格のチャンスが多い試験です。MOS 365の合格ラインは7割が目安。

最新バージョンであるMOS 365の試験日程・受験料・合格ラインについて詳しく解説します。

試験日程

MOS 365の受験方法には「全国一斉試験」と「随時試験」の2種類があり、それぞれ試験日程が異なります。

●全国一斉試験

全国一斉試験は、毎月1〜2回の頻度で実施されます。試験は全国で開催されるので、会場を選択できます。申込は試験日の1ヵ月以上前から、インターネットと郵送で行えます。

●随時試験

随時試験は、全国約1,500の試験会場で開催されます。試験日程は、試験会場ごとに異なります。申込方法・期間に関しても試験会場ごとに決められているため、確認が必要です。

試験科目・受験料は?

MOS 365には、対象となるソフトの種類ごとに、「一般レベル(アソシエイト)」には4科目、「上級レベル(エキスパート)」には2科目あります。受験料は一般価格と学割価格の2つがあり、学生は、申込みをする際に大学名や学年を申告する必要があります。試験当日は学生証の提示を求められるため、必ず携帯するようにしましょう。

【一般レベル(アソシエイト)】

| 試験科目 | 受験料【一般価格/学割】 | |

|---|---|---|

| Word 365 | 10,780円(税込) | 8,580円(税込) |

| Excel 365 | ||

| PowerPoint 365 | ||

| Outlook 365 | ||

- 2024.7時点

- 「一般レベル」のことを、MOS 365とMOS 2019では「アソシエイト」、MOS 2016以前は「スペシャリスト」と呼び、レベルは同程度です。

【上級レベル(エキスパート)】

| 試験科目 | 受験料【一般価格/学割】 | |

|---|---|---|

| Word 365 エキスパート(上級) | 12,980円(税込) | 10,780円(税込) |

| Excel 365 エキスパート(上級) | ||

- 2024.7時点

合格ラインは7割が目安

MOS 365の各科目の合格点は非公開となっています。しかし、公式サイトでは1000点満点中、550点〜850点が合格の目安であると記載されています。そのため、試験によって変動はありますが、700点前後が合格ラインと考えられています。

正確な合格点は、試験終了後にパソコン画面に表示されます。また、試験結果レポートにも記載されるので確認しましょう。

MOS 365の出題範囲は?

MOS 365の試験対策には、予め出題範囲をしっかり押さえましょう。

MOS 365の試験対策をするうえでは、出題範囲を事前に把握しておくことが大切です。以下に出題範囲をまとめていますので、学習するときの参考にしてください。

「一般レベル(アソシエイト)」の各科目の出題範囲

「一般レベル(アソシエイト)」の各科目の大まかな出題範囲です。出題内容の詳細については、公式サイトで確認してください。

- 「一般レベル」のことを、 MOS 365とMOS 2019では「アソシエイト」、MOS 2016以前は「スペシャリスト」と呼び、レベルは同程度です。

●Word 365

- 文書の管理

- 文字、段落、セクションの挿入と書式設定

- 表やリストの管理

- 参考資料の作成と管理

- グラフィック要素の挿入と書式設定

- 文書の共同作業の管理

- 引用:Word 365 一般レベル(アソシエイト)|マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/word365.html)

●Excel 365

- ワークシートやブックの管理

- セルやセル範囲のデータの管理

- テーブルとテーブルのデータの管理

- 数式や関数を使用した演算の実行

- グラフの管理

- 引用:Excel 365 一般レベル(アソシエイト)|マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/excel365.html)

●PowerPoint 365

- プレゼンテーションの管理

- スライドの管理

- テキスト、図形、画像の挿入と書式設定

- 表、グラフ、SmartArt、3Dモデル、メディアの挿入

- 画面切り替えやアニメーションの適用

- 引用:PowerPoint 365|マイクロソフト オフィスス ペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/powerpoint365.html)

●Outlook 365

未定

- 引用:MOS 365 試験概要|マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/mos365.html)

「上級レベル(エキスパート)」の各科目の出題範囲

次に「上級レベル(エキスパート)」の各科目の大まかな出題範囲を紹介します。出題内容の詳細については、公式サイトで確認してください。

●Word 365 エキスパート(上級)

- 文書のオプションと設定の管理

- 高度な編集機能や書式設定機能の利用

- ユーザー設定のドキュメント要素の作成

- 高度なWord機能の利用

- 引用:Word 365 上級レベル(エキスパート)|マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/word365_ex.html)

●Excel 365 エキスパート(上級)

- ブックのオプションと設定の管理

- データの管理、書式設定

- 高度な機能を使用した数式およびマクロの作成

- 高度な機能を使用したグラフやテーブルの管理

- 引用:Excel 365 上級レベル(エキスパート)|マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)(https://mos.odyssey-com.co.jp/outline/excel365_ex.html)

合格するための勉強方法は?

MOS 365の勉強方法には独学・通学・通信講座があります。効率良く合格するなら通学か通信教育が、費用を抑えるなら独学がおすすめです。

MOS 365に合格するための勉強方法として、独学・通学・通信講座を紹介します。

独学の場合

独学の場合は、自分でテキストを選び学習を進めます。普段からパソコンやオフィス製品を使っている人なら独学でも高得点が取れる可能性がありますし、自分のペースで好きなときに勉強できる点がメリットといえます。

わからないところは自分で解決しなければならないこと、勉強に必要なパソコンの設定やソフトのインストールも自分で行う必要があることなどがデメリットとなります。

通学や通信講座のメリットは?

通学や通信講座の場合は、独学に比べて効率的に勉強が進みます。パソコンやオフィス製品をあまり使ったことがなく、慣れていない人は、通学や通信講座をおすすめします。それぞれの勉強方法を利用するメリットは、以下の通りです。

●パソコン教室のメリット

パソコン教室のメリットは、講師から直接指導を受けられる点です。わからないことがあっても、すぐに質問できるため、学習がスムーズに進みます。ただし、授業料が高めなことが難点です。

●通信講座のメリット

通信講座のメリットは、自分のペースで学習を進められ、サポートも受けられる点です。また、体系化されたテキストを使用するため、自然とスキルが身につきます。仕事や家事、学校の授業の合間をぬって効率的に勉強を進められるでしょう。スクールほど高い費用も発生しません。不明点があれば質問ができるサービスがあることもメリットです。

まとめ

MOS資格には、「MOS 365」「MOS2019」「MOS2016」と3つのバージョンがあり、出題方式が異なります。MOS資格を取得することで、パソコンのスキルが証明でき、就活時のアピールポイントなります。企業に最新のバージョンを求められることも多いので、MOS 365を取得しておくとより安心です。

MOS 365の試験対策においては、ユーキャンの「マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)講座」がおすすめです。本試験の問題を徹底的に分析し、作成されたテキストの活用で、本番を想定した試験対策ができます。わかりやすい教材なので、忙しい人でも効率よく学習を進められます。MOS 365の取得を目指す人は、MOS講座の受講をぜひ検討してみてください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン

-

1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。

近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。

よくある質問

- MOS資格の試験の合格率や難易度は?

-

MOS試験の一般的な合格基準点は、700点以上。MOSの合格率は比較的高めで、一般レベルは約80%、上級レベルは約60%といわれています。

- MOSは就職に有利?

-

PCはできて当たり前な昨今、MOSはPCスキルを客観的に証明することができるから、就職に有利な資格といわれています。

- MOS試験会場選びのポイントは?

-

MOS試験は、試験会場・日時が多数設定されており、自分の都合に合わせて選択できるため、受験しやすい試験です。試験会場選びの際は、落ち着いて実力が発揮できるよう、予め会場のパソコン環境や雰囲気を確認しておくと安心でしょう。

マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)

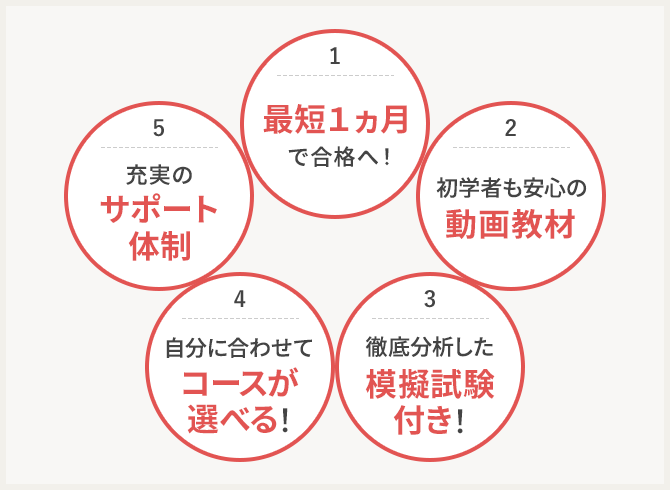

操作の流れが一目でわかるオリジナル動画や、パソコンの実際の画面を表した図で丁寧に解説したテキストで、ワード(Word)やエクセル(Excel)の学習が初めての方も安心して習得いただけます。本試験を徹底分析した模擬試験で着実に合格力が身につき、最短1ヵ月で合格を目指せます!

さらにユーキャンでは、レベルや学習内容に合わせて豊富な9コースをご用意。科目ごとに別々で受けるよりもお得になるセットコースも選べます!

マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)とは、PCスキルを証明する資格です。MOS資格の難易度は、「一般レベル」と「上級レベル」に分かれています。一般レベルは、普段よく利用される基本的な機能が中心です。難易度は一般レベルのため、エクセルやワードに不慣れな方でも合格を目指せます。上級レベルは、組織としての文書管理やデータ集計、グループワークを意識した機能や管理を目的とした機能など、ワンランク上の生産性の高い機能が中心です。難易度は一般レベルに比べて高く、より効率的なアプリケーションの使用を目指すレベルとなります。

ユーキャンのMOS講座では、MOS 365試験に対応した9つのコースをご用意。WordかExcelか両方を学ぶか、目標とするレベルなどご自身にあわせてコースを選択でき、効率良く合格が目指せます。