- 行政書士講座 もっと詳しく

行政書士試験の難易度は高い?戦略的な合格の目指し方

- 更新日:2025/06/20

これから行政書士を目指す人にとっては、試験の難易度は気になるところでしょう。

この記事では、行政書士試験の難易度などを詳しく解説します。合格点を突破するためのコツや重要ポイントも解説しているので、ぜひ役立ててください。

このページを簡潔にまとめると・・・

- 難関資格だが、社労士や税理士よりは目指しやすく、法律系の入門資格ともいわれる。

- 合格までに必要な勉強時間は800時間程度、2~3年を要する人も多い。

- 各試験科目で一定の得点を取ったうえで、試験全体の得点が300点満点中180点以上、60%以上の正解で合格。

- 合格点を獲得するには、試験全体の約62%(300点中188点)を占める行政法、民法の2科目が重要。

- ユーキャンの行政書士講座はこちら

行政書士試験の難易度は?合格率は12%程度

行政書士試験の難易度

行政書士試験の合格率は例年10%前後で推移しており、2024年12.90%、2023年13.98%、2022年12.13%となっています。行政書士は難関資格ではありますが、法律系国家資格の中では比較的取得が容易なため、法律系の入門的な資格であると言えます。行政書士試験の合格に必要な学習時間、何年かかる?

行政書士試験に合格するために必要な勉強時間の目安は800時間ほど。合格まで2~3年かかる人が多いと言われます。

行政書士試験合格のために必要な勉強時間は800時間ほど

行政書士試験に合格するために必要な時間は、どの程度法律の知識があるのかによっても変わってきます。まったくはじめて法律に触れる人が独学で学習する場合、800時間ほどが目安です。1年間で約800時間を達成するためには、1日2~3時間の学習時間を確保する必要があります。独学ではなく、通学や通信講座を利用する場合は、効率よく学習ができるため、500時間程度が目安です。通学・通信講座どちらの場合も、毎日継続的に学習を続けることが合格へのカギになります。

受験回数は2~3回、合格まで2~3年かかる人が多い

正確なデータはありませんが、行政書士試験に合格するまでの平均受験回数は2~3回、合格まで2~3年かかる人が多いと言えるでしょう。

もちろん、合格するまでの年数や受験回数は人によって異なります。1発で合格する人もいれば5年以上かかる人もいます。合格率は毎年10%前後となっていることから、一度試験を受けて、残念ながら挫折される人も多いことが考えられます。

問題難易度にも左右される

合格までに必要な年数や受験回数は、受験する年の問題難易度によっても異なってきます。2014年度の合格率は8.3%でしたが、2017年度の合格率は15.7%と大きな差がありました。難易度が低いから合格率が高いとは一概には言えませんが、年によって難易度には差があり、受験した年の難易度が低ければ、1発で合格できる可能性も高まるでしょう。

近年の傾向でいえば、合格率は10%台が続いており、一桁台(時には5%以下)になることが多かった2014年以前と比較すると、合格できる可能性が高まっているといえます。

行政書士試験の難易度を他の国家資格と比較!

法律系の入門的な資格とも言われる行政書士ですが、ここでは、宅建士や司法書士、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士などの他の国家資格と比較した場合、行政書士はどの程度の難易度なのかを解説します。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 行政書士 | 約10% |

| 宅建士 | 約15% |

| 司法書士 | 約5% |

| 社労士 | 約7% |

| ファイナンシャルプランナー | 約50% |

| 中小企業診断士 | 約4% |

| 税理士 | 約15% |

- ファイナンシャルプランナー2級の合格率

- 中小企業診断士試験の2次試験まで含む合格率

宅建士(宅地建物取引士)試験との比較

宅建士試験と比較した場合、宅建士試験の合格率は約15%、行政書士試験は約10%であることから、行政書士試験のほうが難易度は高いといえます。また、宅建士試験は、行政書士試験より問題数が少なく、マークシート方式で記述問題がありません。そのため、わからない問題があっても全問解答することが可能です。

司法書士試験との比較

司法書士試験と比較した場合、司法書士試験の合格率は約5%、行政書士試験は約10%であることから、行政書士試験のほうが難易度は低いといえます。司法書士は、法律系の資格のなかでも最も難易度が高い試験の一つです。司法書士とのダブルライセンスを目指す場合は、まずは合格しやすい行政書士を取得しましょう。

社労士試験との比較

社労士試験と比較した場合、社労士試験の合格率は約7%、行政書士試験は約10%であることから、行政書士の試験の難易度のほうが、社労士試験よりやや低いといえます。ただし、試験内容はまったく異なるため、人によって感じ方は違うかもしれません。ダブル資格取得をめざすなら、まずは法律の知識を深めるため行政書士から始めると良いでしょう。

ファイナンシャルプランナー試験との比較

ファイナンシャルプランナー試験と比較した場合、FP2級試験の合格率は約50%、行政書士試験は約10%であることから、行政書士試験のほうが難易度は高いといえます。行政書士としてキャリアアップするには、得意分野に特化するのがおすすめです。相続関連の仕事をする上では金融全般の知識があると非常に役立つため、行政書士資格取得後、目指すといいでしょう。

中小企業診断士試験との比較

中小企業診断士試験と比較した場合、中小企業診断士試験の合格率は2次試験まで含めると約4%、行政書士試験は約10%であることから、行政書士試験のほうが難易度は低いといえます。中小企業診断士試験は試験が第1次と第2次に分かれており、さらに筆記試験に加え口述試験もあります。そのため、ダブルライセンスを目指す場合は比較的難易度の低い行政書士試験を先に受験する方がおすすめです。

税理士試験との比較

税理士試験と比較した場合、税理士試験の合格率は約15%、行政書士試験は約10%ですので、合格率だけで比較すると行政書士の方が難易度が低く感じますが、実際には税理士の方がかなり難易度は高いといえます。税理士試験に合格した人は、行政書士試験を受験しなくても資格登録手続きをするだけで行政書士になれることからも、税理士は行政書士からのステップアップ資格といえるでしょう。

行政書士試験の合格基準

行政書士試験の合格基準は以下のとおりです。試験は絶対評価制のため、条件を満たせば合格できます。

行政書士試験の合格基準は3つ

行政書士試験の合格基準は、以下の3つです。合格するためには、すべての条件を満たす必要があります。

- 「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」において得点が122点以上(満点の50%以上)

- 「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」において得点が24点以上(満点の40%以上)

- 試験全体の得点が180点以上(満点の60%以上)

行政書士試験は絶対評価制

行政書士試験では、絶対評価制が採用されています。つまり、先述の条件を満たすと合格です。一部の国家試験は、合格基準をクリアしたうえで、成績上位に入る必要がありますが、行政書士試験は条件を満たすと合格できます。

行政書士試験の合格基準が変わることがある?

行政書士試験には、「補正的措置」という特別な制度があります 。これは試験を実施して、試験問題の難易度が高すぎたり低すぎたりしたときに、合格基準を変更する制度です。2014年度には問題の難易度が高かったことから、試験全体の合格基準点が、180点以上から166点以上に引き下げられました。補正的措置が実施されるかどうかは、試験の実施後、合格発表時にしかわかりません。ただし、2014年度以外に実施事例はなく、今後実施される可能性は低いと考えましょう。

行政書士試験の3つの合格基準(合格ライン)をクリアするためには?

行政書士試験の3つの合格基準(合格ライン)をクリアするためには、どの科目を重点的に学習すればいいのでしょうか。学習方法のコツも含めて、ポイントを解説します。

「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」で合格点を獲得するポイント

「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」でポイントとなるのは、 記述式問題がある科目です 。行政法は1問、民法は2問のみですが、1問が20点であるため、配点が60点と、試験全体の20%以上を占めています。合格のカギを握る記述式問題の対策については、後ほど詳しく解説します。

合計すると、行政法は112点、民法は76点で、全体の約62%(300点中188点)を占めている重要科目です。初学者は、まずは民法と行政法から取りかかることをお勧めします。

「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」で合格点を獲得するポイント

「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」に関しては、高得点を狙うのではなく、24点未満にならないための学習で十分です。出題範囲が広いことから、高得点を望むと学習時間を奪われるため、気を付けましょう。

試験全体で合格点を獲得するポイント

試験全体の得点で180点以上(満点の60%以上)を獲得するためには、 行政法、民法の2科目が重要 です。また、憲法も配点が高いため、行政法、民法に次ぐ重要科目です。出題割合が高い、これらの分野を重点的に学ぶことが重要です。行政書士試験は、参考書などによる独学でも合格可能ですが、学習配分を間違えて非効率にならないように注意しましょう。

【出題形式別】行政書士試験の目標正答数と短期間で合格ラインに達するコツ

ここでは、短期間で合格ラインに達するコツを、出題形式別、科目別に解説します。

五肢択一式問題

五肢択一式問題は、1問が4点の配点です 。各科目で特徴があるため、学習のポイントを把握しましょう。

基礎法学|学習効率が悪い科目

基礎法学の目標正答数は、2問中1問です。

憲法|主要判例の理解が重要

憲法の目標正答数は、5問中3問です。憲法は、統治機構分野は条文の知識を、人権分野は判例の知識を中心に学習を行いましょう。年により難問が出題されることもありますので、基本的事項が問われている問題では確実に得点できるようにしておきましょう。

行政法|正答率80%を目指そう

行政法の目標正答数は、19問中15問です。行政法は配点が高い重要科目であるため、条文や判例について幅広く知っておく必要があります。多くの問題を解いて知識を身につければ、基礎的な問題で確実に得点できるでしょう。

民法|問題に慣れることが大切

民法の目標正答数は、9問中5問です。民法は事例形式での出題もあるので、問題を解いて出題形式に慣れることが大切です。難問も出題されますが、基礎的な問題を確実に解けるようにしておきましょう。

商法|頻出テーマを重点的に

商法・会社法の目標正答数は、5問中1問です。会社法では、「株式会社の設立」「株式」「機関」の3つが頻出テーマであるため、重点的に学習しましょう。試験全体の配点の7%程度のため、頻出テーマ以外は後回しにするなど、割り切った学習も必要です。

★一般知識|範囲を絞る

一般知識の目標正答数は、5問中2問です。一般知識は、政治・経済・社会の各分野から時事的な出題がなされる傾向にあるため、学習しづらいことが特徴です。勉強したところから出題された場合に、確実に正答できるように、範囲を絞って学習しましょう。

★諸法令 | 条文知識を押さえよう

諸法令の目標正答数は、2問中1~2問です。諸法令は、戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法から出題されます。条文知識から出題されることが予想されるので、各法律の基本的な条文知識を押さえておけば、得点をすることが可能といえます。

★情報通信・個人情報保護|苦手意識を持つ人も

情報通信・個人情報保護の目標正答数は4問中1~2問です。情報通信については、IT関連の知識がない人は苦手意識を持ちやすいと思われます。その一方、個人情報保護については、個人情報保護法の基本的な仕組みや条文知識があれば正解できる問題も多いですから、これらの学習を怠らないようにしましょう。

★文章理解|時間をかければ解ける

文章理解の目標正答数は3問中2問です。文章理解は、読解力を試す問題が出題されます。他の科目とは異なり、知識そのものが問われるわけではありませんので、文章を読むことに慣れている人にとっては得点源にしやすい科目といえますし、またそうでない人でも時間をかけて解くことができれば、得点を稼ぐことは可能です。

多肢選択式問題

多肢選択式の問題は、空欄(ア~エ)1つにつき2点、1問8点で、憲法と行政法で出題されます。憲法1問と行政法2問の計12個の空欄中、9つの正答を目指しましょう。 特に行政法は重点的に学習する科目であるため、高い正答率がめざせます 。

記述式問題

記述式問題は1問20点で、行政法で1問、民法で2問が出題されます。 問題数は少ないものの、合計60点もあるため、合否を左右する重要な問題形式です 。完答でなくても部分点が付きますので、1問は完答、残りの2問は5割程度の解答ができることが合格点の目安です。

行政書士試験の合格ライン突破の重要ポイント

ここでは、行政書士試験の合格を左右する重要ポイントを2つ紹介します。

記述式問題の克服が合格ライン突破のカギ

記述式問題で思うように得点できず、不合格になる受験生は少なくありません。解答の自由度が高いため、苦手と感じる人が多いようです。これを克服するには、 論理構成を図式化して捉えるなど、知識をアウトプットする方法を学ぶ必要があります 。

小論文のような表現力は必要ないため、論理的な文章の作成に慣れると、誰でも正答率を高められます。記述式問題は、自己採点が難しいため、通信講座の添削などでアドバイスを受けると効果的です。

法改正情報を調べる負担を減らす

行政書士試験では、最新の法律をもとに出題されるため、 常に法改正情報をチェックしておく必要があります 。これが意外と負担になることに注意しましょう。最新情報を通知し、教材に反映させるスクール、通信講座などを利用するのがおすすめです。

行政書士試験に向けて、独学・通学・通信講座、おすすめはどれ?

行政書士の試験を目指すには、独学と通信講座それぞれにメリット・デメリットがあります。

行政書士の試験は、出題問題数の半分を占める民法と行政法を効率よく学習することがポイントです。独学と通学、通信講座、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

独学のメリットは、自分のペースで学習を進められることです。学習にかかるコストもテキスト代のみになるため、まとまったお金も必要ありません。しかし、自分で学習方法を模索していく必要があるため、不明点の解消に時間がかかったり、モチベーションの維持に苦労したりします。

通学講座のメリットは、専門の講師から直接指導を受けながら学びを進められることです。また、行政書士を目指す仲間からの刺激を受けつつ学べるというのも大きなメリットです。しかし、参考書を買うだけの独学に比べると学費が高額になる、学校や自宅、会社から遠い場合は、通学に時間を割く必要があるという点がデメリットとなるでしょう。

一方、通信講座の場合は、十分に試験対策がされたテキストで学習できることがメリットです。また、わからないところは、経験豊富な講師陣に気軽に質問できます。独学と通学講座のメリットをあわせもつのが通信講座です。費用も独学に比べるとかかりますが、通学と比べると低く抑えることができます。

まとめ

行政書士の資格を取得することで、就職や転職に有利になったり、独立開業を目指せたりとさまざまなメリットがあります。試験の合格率は12%前後と、難易度は低いとは言えませんが、試験内容や出題傾向をしっかりと把握し、対策を練れば誰でも目指せる資格です。

ユーキャンの行政書士講座では、民法や行政法といった試験における重要度の高い科目から学習を進めていきます。過去問題集は解説が通常の2〜3倍の量になっているため、理解しやすいことが特徴です。経験豊富な行政書士試験のプロが、質問や添削を通じて最適のアドバイスを行います。行政書士試験の合格を目指す人は、ぜひユーキャンの通信講座をご活用ください。

- この記事の監修者は海野 高弘(うみの たかひろ)

-

東京都出身

東京都行政書士会文京支部理事

趣味は、資格試験短期合格法の研究、野球、釣り、旅(判例現場巡り&寅さんロケ地巡り)

2000年 行政書士試験受験、翌年合格

2004年 ユーキャン行政書士講座 講師

2012年 ユーキャン行政書士講座 主任講師

モットーは、「夢なき者に成功なし」「短期合格は第一歩がすべて」「法律は暗記ではなく思考力」

★ユーキャン行政書士講座 公式YouTubeチャンネル

よくある質問

- 行政書士は高収入ですか?

-

行政書士の平均年収は約600万円といわれます。働き方や業務内容により年収が大きく異なり、高年収も目指せます。企業や行政書士事務所などに雇用されて働く場合の年収は200万~600万円ほど。ダブルラインセンスや独立・開業して働く場合、1,000万円以上の年収を目指すことも可能です。

- 行政書士の将来性は?

-

行政書士資格は、法律事務所のほか、企業の法務部門への就職や転職でも有利になります。

知識や経験を積んでいくと、将来的には独立という選択肢も。独立により定年がなくなり、現役で働き続けて、生涯収入を増やしている人もいます。

行政書士の業務はAIに代替されるのでは?といった声もありますが、単純な書類作成はAIに代替が進む可能性もある一方で、相談業務などAIが代替できない業務も少なくありません。時代の変化に応じて新たな業務や需要が増す業務が生じるなど、行政書士は今後も需要があると考えられます。 - 公務員は何年で行政書士になれますか?

-

特認制度により、国家公務員または地方公務員等として行政事務に20年以上(高卒等以上の場合は17年以上)従事した場合に、行政書士の資格取得が認められます。

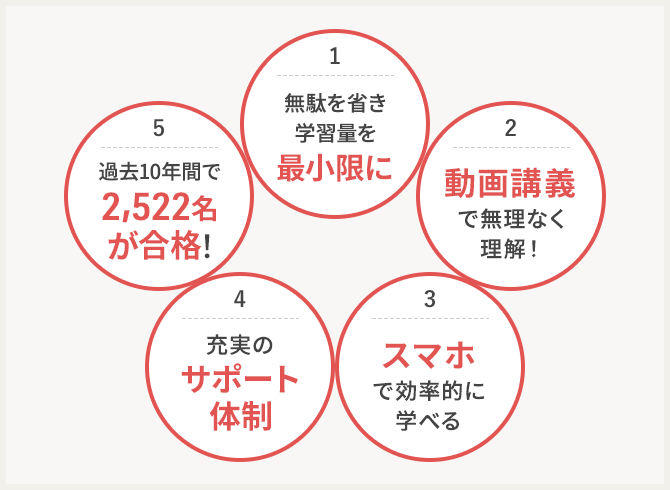

行政書士講座

ユーキャンの行政書士講座の人気の理由は教材の分かりやすさと手厚いサポート体制!

要点を絞り込んだテキストと人気の動画講義の組合せで理解が進みます。

スマホでも学べるので、忙しい方もムリなく続けられるのが嬉しいポイント。サポートも万全で、6ヵ月でムリなく合格が目指せます!

合格者は過去10年間でなんと2,522名を輩出!

ユーキャンで目指せる国家資格の中で人気の「行政書士」。市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリストです。

資格取得後は、法律関連の業務全般について、書類作成業務や官公署への書類提出手続き代理業務、契約書等代理作成業務など、気軽に市民の目線で相談できる「頼れる法律家」に。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。独立・開業して社会に役立つことはもちろん、企業への就職・転職にも有利になります! 国家資格の中では難関試験として知られている行政書士ですが、ユーキャンでは試験突破に向けて、仕事と両立しながら続けられるようにカリキュラムを工夫。まったく知識が無い方でも着実に資格取得までのプロセスを身につけることが可能な通信講座です!