社労士試験とは?試験概要・日程合格率などを網羅的に解説

社会保険労務士は企業内の有資格者としても、独立開業しても活躍できる人気の高い資格です。資格取得を目指す人が多いですが、試験の合格率は1割にも満たない難関資格です。

この記事では、社会保険労務士試験の最新の合格率を解説するとともに、合格率が低い理由や合格を目指すためのポイントを解説します。参考にしてください。

このページを簡潔にまとめると・・・

- 社労士試験の合格率は平均6~7%。10人に1人も合格できない難関資格。

- 社労士試験の合格率が低い理由は、「各科目に合格基準点が存在する」「科目数が多く、試験範囲が広い」「全科目を1回で合格する必要がある」などが挙げられる。

- 社労士試験の合格を目指すための有効な勉強方法は、「十分な勉強時間を確保」「全科目を平均的に学習」「過去問演習を重点的に取り組む」「スキマ時間を有効活用」

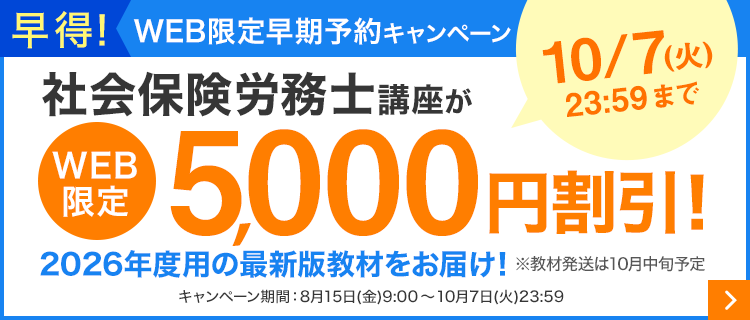

- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちら

社会保険労務士(社労士)試験とは

社労士試験の出題形式や試験科目について解説します。

社労士試験の試験概要

| 受験時期 | 毎年1回・例年8月の第4日曜日 |

|---|---|

| 受験資格 | 次のいずれかに該当している方 ・短大卒と同等以上の学歴がある方 ・学歴による受験資格がなくても、一定の実務経験がある方 ・行政書士資格を有している方 |

| 受験料 | 15,000円 |

| 試験実施団体 | 全国社会保険労務士会連合会試験センター |

令和7年度の受験スケジュール

-

4月

試験詳細の公表 -

4月14日(月)~5月31日(土)

受験申込の受付 -

8月24日(日)

試験日 -

10月1日(水)

合格発表

合格発表は、例年は11月の上旬に行われます。前年度と同様、令和7年度は10月1日と例年よりおよそ1か月弱早い発表となります。

社労士試験の出題形式

社労士試験の出題形式は「選択式」と「択一式」となっており、マークシート方式です。出題数は合計110問で、出題文中にある5つの空欄に当てはまる語句を選択肢の中から選んで解答する「選択式」が8問(解答数は40問)、出題文に対する正解を選択肢の中から選んで解答する「択一式」が70問となっています。 試験時間は、「選択式」40問を80分で、「択一式」70問を210分で解答していくため、解答の正しさだけでなくスピードも求められるでしょう。

社労士試験の試験科目

社労士の試験科目は、択一式は7科目70問70点、選択式は8科目8問40点です。内訳は以下の表のとおりです。

| 試験科目 | 択一式 計7科目(配点) | 選択式 計8科目(配点) |

|---|---|---|

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 10問(10点) | 1問(5点) |

| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |

10問(10点) | 1問(5点) |

| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |

10問(10点) | 1問(5点) |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 10問(10点) | 1問(5点) |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |

| 健康保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |

| 厚生年金保険法 | 10問(10点) | 1問(5点) |

| 国民年金法 | 10問(10点) | 1問(5点) |

| 合計 | 70問(70点) | 8問(40点 |

- ※出典:社会保険労務士試験の概要|社会保険労務士試験オフィシャルサイト(http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/howto.html)

●労働基準法及び労働安全衛生法

労働基準法は、賃金や労働時間など、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。一方、労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。比較的身近で興味が湧きやすい科目といえます。分野も限られているため、範囲を絞って勉強することで効率的に勉強できます。

●労働者災害補償保険法

労働者が業務などで負傷した際、災害補償を国が行うという法律です。保険給付を中心として、幅広い範囲を押さえる必要があります。業務災害・通勤災害、保険給付の内容、保険給付の通則についてよく出題されるようですので参考にしてください。

●雇用保険法

労働者が失業の際に支給される「基本手当」や、育児休業給付、教育訓練給付など、労働者を支援する内容が定められている制度です。法律で定められている、細かい数字要件(給付率や日数など)についての出題も増えているので、基本事項を試験直前にチェックしておくことが重要でしょう。

●労務管理その他の労働に関する一般常識

育児・介護休業法や男女雇用機会均等法などの労働者に関する法律のほか、失業率などの社会情勢、労務管理についての出題もあります。出題される範囲が広い科目です。

●社会保険に関する一般常識

医療、介護、年金など、社会保険に関する幅広い知識を問われます。年金制度や医療保険の最新の動向なども押さえておくことが重要です。まずは社会保険諸法令の理解を優先することが重要でしょう。

●健康保険法

会社員などの雇われて働く者を対象とした医療保険制度です。保険給付などの基礎知識のほか、法改正事項なども押さえておくとよいでしょう。数字要件を中心に過去問題を攻略することがおすすめです。

●厚生年金保険法

会社員や公務員が加入する年金制度であり、大きな保険事故に関してどのような保険給付があるのかを押さえておきましょう。制度が複雑なほか、法改正も多いため、難易度の高い科目です。こちらも過去問題を中心に勉強するとよいでしょう。

●国民年金法

自営業や会社員、公務員が加入する年金制度です。厚生年金と同様に制度が複雑で法改正が多い科目です。基本規定をよく理解することが大切です。

社会保険労務士(社労士)試験の受験者数と合格率

社労士試験の合格率は平均6~7%

過去10年間の社労士試験の合格率は平均6~7%となっています。一番合格率が高い年でも10%に届いていません。10人に1人も合格できないと考えると社労士は難関資格であると言えます。受験者数はここ数年は増加傾向です。最新の令和6年度 社会保険労務士試験の受験者数は43,174人、合格者数2,974人、合格率6.9%という結果でした。ほぼ例年と同程度の合格率でした。

10年間のデータを見るに、一番合格率が高い年でも10%に届いていません。低い年では2%台まで落ち込んでいます。おおむね6%~7%程度が平均といえ、8%もあれば合格率が高かった年といえそうです。

国家試験としては、特別に低い合格率とまではいえないものの、社会保険労務士は難関資格といえます。

社会保険労務士(社労士)試験の合格ライン

社会保険労務士試験の合格ラインは合格基準点と呼ばれる点数を越えることです。ここで注意すべきは、社会保険労務士試験における合格基準点は、試験科目ごとにも定められていることです。試験全体の得点にかかわらず、合格基準点に満たない科目があれば、不合格になってしまいます。

令和6年度の合格基準点は以下の通りです。

- 選択式試験で満点40点中25点以上かつ各科目につき3点以上

- 択一式試験で満点70点中44点以上かつ各科目につき4点以上

合格基準点は毎年一定というわけではありませんが、過去の実績値を参考に予測することができます。

社会保険労務士(社労士)試験の対策方法

実際の社労士試験の対策方法について、いくつかの方法を見ていきましょう。

専門学校の対策講座を利用する方法

独学以外にも、専門学校の対策講座を利用するという方法があります。

専門学校に通学するメリットは、専門の講師から直接指導を受けながら学びを進められる点です。社労士を目指す仲間からの刺激を受けつつ学べるというのも大きなメリットです。また、決まった時間に通うことで、独学でおこりがちな中途の挫折といったリスクが少なくなります。

デメリットとしては、参考書を買うだけの独学に比べると学費が高額になる、学校や自宅、会社から遠い場合は、通学に時間を割く必要があるという点でしょう。

通信講座を利用する方法

通信講座を利用するという方法もあります。通信講座を利用するメリットは、以下の通りです。

- 勉強時間の制約がない

- 勉強法を自由に選択できる

- 比較的費用を抑えることができる

- 合格実績のあるカリキュラムで学べる

- 質問に答えてくれる環境がある

- 模擬試験などを利用できる

社会保険労務士(社労士)試験の合格を目指すための勉強方法

社会保険労務士試験の合格を目指すために有効な勉強方法を解説します。

十分な勉強時間を確保する

仕事が忙しくて勉強する時間がない方もいるかもしれません。受験者の半数以上が会社員であり、公務員や団体職員などの勤めをしている人を加えれば、時間を作るのが困難な受験者が多いことはたしかです。しかし、時間がないことを言い訳にしていては合格は見えてきません。

社会保険労務士試験の合格に必要な勉強時間は、平均1,000時間ともいわれています。500時間程度で合格する方もいるため、個人差はあります。しかし合格に近づくためには、平均値である1,000時間くらいは確保したいものです。

全科目を平均的に勉強する

法令科目も一般常識科目も、知らないことは答えられません。合格するためには、とにかく暗記中心の勉強をすることが大事です。注意すべきは、完全な理解にこだわると、勉強した他の知識を忘れてしまうおそれがあることです。

また、各科目ごとに合格基準点が設定されていることを考慮し、得意科目と不得意科目を作らないように、全科目を平均的に勉強しなくてはなりません。

過去問演習に重点的に取り組む

社会保険労務士試験は基礎知識を大事にする試験といえます。そのため、過去の試験で出題された問題を重点的にチェックすれば、合格点に近づきます。過去問は演習形式で勉強しましょう。本番の出題形式に慣れることが重要です。時間が取れるなら、試験と同じ時間帯に演習問題に取り組むのもよいでしょう。

スキマ時間を活用する

時間がとれる場合は、毎日1~2時間の勉強を心がけてください。長時間の勉強は集中力が持続しないというデメリットがあり、1~2時間の勉強を継続することが勉強のリズムをつかみ、効率アップにつながります。勉強時間の絶対数が不足する場合はまとめて長時間勉強することになりますが、毎回は難しいのでなるべく細かく毎日勉強する方がよいでしょう。

まとまった時間をとれないなら、スキマ時間を活用しましょう。30分以内の短時間を利用した勉強も有効です。

まとめ

社会保険労務士試験の合格率が低いのは、合格基準点の存在と試験範囲の広さ、全科目を1回で合格する必要があるためです。合格を目指すなら、毎日継続して勉強時間を確保することや、過去問を中心に全科目を平均的に勉強することが必要になります。

30年以上の開講実績を持つユーキャンは、過去10年間で1,801名の合格者を輩出しています。難関の社会保険労務士試験を突破するために、ユーキャンの講座で学んでみてはいかがでしょうか。ぜひお気軽にお問い合わせください。

- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちらから

- 講師からの熱いメッセージで社労士合格!

(50代・男性) 合格できた要因は、仕事をしながらの学習でしたが、今回は試験前に十分な学習時間が取れたことです。今の仕事に不満もあり、絶対合格してこの生活から抜け出してやる!。というやる気、そしてそのような環境の中で講師の方々からの熱いメッセージがあったことも合格の要因だと思います。

- 毎日コツコツの勉強が合格の秘訣!

(40代・男性) ユーキャンを使い倒すことも意識して学習に臨んでいました。添削課題は全て取り組み、結果を踏まえた復習をすることに加え、疑問点は率直に質問しました。いつも丁寧な解説や解答により、モチベーションを保つことができたことも合格の大きな要因だと感じています。分からないところを聞くのは恥ずかしいことではありません。素朴な疑問であっても真摯な回答に「頑張ろう」という気持ちにさせていただけますからどんどん活用していきましょう!

- 講師からの熱いメッセージで社労士合格!

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン

-

1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。

近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。

よくある質問

- 社労士の就職先は?

-

社労士の就職先は、「社会保険労務士事務所」「他士業の事務所」「企業の人事・総務部」「コンサルティング会社」「アウトソーシング会社」「予備校」などが挙げられます。

実務経験を重ねた後、独立開業する方法もあります。 - 社労士の将来性は?

-

社労士は、今後も将来性のある資格といえます。

クラウドやAIの進化により、士業全体の業務が減少する傾向もありますが、働き方改革や雇用の見直しなどで就労環境が変化する中、社会保険や労働関係の専門家である社労士への需要は高まり続けています。 - 社労士試験に独学で合格するための勉強法は?

-

効率よく独学での合格を目指すため、効果的な勉強法をポイントには、「受験科目を下調べ」「テキストを読み込む」「過去問を繰り返し解く」「科目別のテストを解く」「直前講座を受講」「模擬試験」などがあげられます。

社会保険労務士講座

過去10年間でなんと1,801名もの合格者を輩出してきたユーキャンの社労士講座!

動画とテキストを活用し、徹底的に絞り込んだカリキュラムで最短距離での合格を目指していただけます。

質問サービス、添削、法改正情報のお知らせなど……、サポート体制も充実!

社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。