- 不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座 もっと詳しく

中学生の不登校の対応とは?多様な学びの選択肢、進路についても解説

不登校の子どもが増加傾向にある中でも、特に中学生の不登校生徒数は多く、注目すべき数値です。この記事では、中学生の不登校の原因、親・保護者、学校や支援機関がとるべき対応例について解説しています。また、個別塾や家庭教師、フリースクールといった多様な学びの選択肢、不登校による将来への影響と対策などもご紹介します。

このページを簡潔にまとめると・・・

- 中学生の不登校の原因には、友人関係やいじめ、学業不振、「中1ギャップ」などがある。

- 学校や支援機関のサポートも広がりつつあり、子どもひとりひとりに合わせた対応や学びの選択肢がある。

- 学業や高校受験、将来のために、まずは焦らず情報収集や今できることを明確にしていくことが大切である。

- ユーキャンの不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座はこちら

中学生の不登校の現状

少子化の時代にあっても、子どもの不登校は増加傾向にあり、社会的にも注目が集まっています。不登校の子どもが最も多いのは中学生で、令和5年度の文部科学省の調査によると、約15人に1人の割合で不登校という結果になりました。状況を改善し、適切な支援を行うためには、その背景やサポート方法への理解が必要です。

中学生の不登校の原因

不登校の原因として、友人関係やいじめ、先生との関係、学業不振や、個人の性格・特性がかかわっている場合があります。中学生では、小学生から継続して不登校になるほか、授業が難しくなることや、部活動や校則など小学校とは環境が大きく異なることに戸惑う「中1ギャップ」も原因として考えられます。また、思春期で心身の発達が著しく、悩みや葛藤を抱えやすい時期であるということも背景として考えられます。

学校関連の原因

不登校の原因として、まずは、いじめ、先生との関係、学業不振、そして学級環境など学校での出来事や環境があげられます。

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| いじめの被害 | 2,113 | 1.0% |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題 | 31,021 | 14.4% |

| 教職員との関係をめぐる問題 | 4,548 | 2.1% |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出 | 33,423 | 15.5% |

| 学校のきまり等 | 4,223 | 2.0% |

| 転編入学、進級時の不適応 | 9,693 | 4.5% |

本人の特性や性格が関わる原因

個人の性格や特性が不登校の原因となっているケースも。中には障害や病気が隠れていることもあり、子どもの状況に応じた慎重な見極めが大切です。

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 生活リズムの不調 | 47,701 | 22.1% |

| あそび、非行 | 8,630 | 4.0% |

| 学校生活に対してやる気が出ない等 | 69,617 | 32.2% |

| 不安・抑うつ | 50,643 | 23.4% |

家庭環境が関連する原因

家庭環境が不登校の原因となるケースもあります。状況によっては家庭だけでの解決が難しく、福祉などの支援が必要になる場合もあります。

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 家庭生活の変化 | 12,822 | 5.9% |

| 親子の関わり方に関する問題 | 20,854 | 9.6% |

- 「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき、当てはまるものをすべて回答。

- 割合は、不登校児童生徒数に対するもの。

- 参考:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

中学生の不登校への対応例

中学生の不登校に対して、学校や家庭ではどういった対応がまず考えられるでしょうか。ここでは、学校・支援機関ができるサポートのほか、高校受験や転校・編集といった選択肢についても解説していきます。

学校や支援機関ができるサポート

中学生が登校困難になる背景には様々な要因があるため、子どもひとりひとりの心身の状態をつかみ、個々の要望に応じた対応が大前提となります。学校内外の環境や条件にもよりますが、学校ならば、校内の居場所や教室外登校、担任が対応可能な時間帯や放課後の登校、家庭訪問、ICTを活用したオンライン学習等の対応があります。校外ならば、教育支援センター、民間のフリースクールやオルタナティブスクールへの通学、教育相談機関での個別相談、放課後デイサービスや子ども食堂といった児童福祉関連の施設等での対人交流がサポート体制として挙げられます。

高校受験での再スタート

中学校で不登校となった生徒にとって「高校受験」は荷が重いかもしれませんが、学校生活を再スタートさせる大きな機会ともなります。学習や集団活動の得手不得手、体調面や生活スタイル等、様々な視点を考慮した進路選択が重要です。公立か私立か、全日制、定時制、通信制、専修学校、私立通信制等、様々な種類の学校がありますし、学校によって受験方法も様々です。安心して充実した高校生活となるように、生徒本人の「学力」よりも「体力」を重視し、早期から周囲の意見や情報を収集しながら、本人に見合った学校選びを進めていくことが大切です。

転校・編入

様々な課題を抱えた不登校の生徒にとって、転校・編入も新しい環境での学校生活となり、心機一転を図る大きな機会となります。生徒も保護者も転校の希望を口にすることはありますし、新しい人間関係や学校環境によって、登校意欲や学習意欲が高められることもあるでしょう。ただ、新天地に慣れること、人間関係を一から築くことも相当の労力が必要です。そして、不登校の事情によっては、転校・編入で根本的な解決を図れるとも限りません。生徒本人の思いや考えを尊重しつつ、第三者の客観的な意見も踏まえ、メリットとデメリットを書き出して、慎重に判断していくことが重要です。

多様な学びの選択肢

現代においては、様々な学びの形態があり、不登校となった子どもの状態や個性に合った学習法を選ぶことが可能です。学校と相談したり、学校外の機関を活用したりして、学校復帰だけでなく、その子どもが通える形を探していけるとよいでしょう。

教室外登校やオンライン学習

生徒が登校してもなかなか教室まで辿り着けない場合には、教室外登校やICTを用いたオンライン学習も取り入れられています。具体的な教室外の場は、校内の居場所ルームや個室(別室、相談室等)が挙げられます。そして、担任ら教職員が対応可能な時間帯や放課後の登校等で時間的な工夫もしています。また、校内の居場所や学習可能な個室、あるいは登校が難しい場合には自宅でオンライン学習を行い、授業に臨める体制を整えています。

個別塾や家庭教師

高校受験には「一般入試」や「推薦入試」など様々な種類がありますが、公立や私立の一般受験ならば、教科試験を必須とする高校が多数あります。

しかし、様々な事情で授業に臨めなかったり、勉強そのものが苦手で手をつけられなかったりして、学習を積み重ねられていない場合もあります。そのような場合には、個別塾や家庭教師の力を借りて、個別指導の時間を設けながら、生徒本人のペースや習熟度に合わせて、能力に見合った具体的な目標に向けて励めると良いでしょう。

フリースクールの活用

学校を休みがちで学習の遅れや友人関係への不安があったり、在籍校の環境や校則、生活スタイルが合わなかったりして在籍校への登校が難しい時に、民間団体が運営するフリースクールが生徒の居場所や学びの場となりえます。生徒本人が自分らしく、自分のペースで過ごせる場であり、条件が整えば在籍校に在籍したまま通うことも可能です。フリースクールによって特徴は様々であり、親子でしっかりと話し合って決めることが大切です。他にも生徒の自主性や多様性を重んじるオルタナティブスクール等、不登校の生徒が活用できる学び舎は多岐に渡ります。

不登校が中学生に及ぼす影響と対策

不登校になることで、学習が遅れたり、それによって進路や将来に影響がでたりしないのか、心配になる親も多いでしょう。しかし、本人も親も、焦って無理をしすぎると逆効果になりかねません。今できることは何か、よく考えた上で、一つずつ対策を考えていくとよいでしょう。

学業への影響と対策

不登校が長引くほど学習が遅れたり、学習内容が虫食い状態になったりしていきます。本人が勉強して何とか追いつきたい、少しでも挽回したいと思っても、学習のブランクが大きいために、勉強したくない、向き合いたくない気持ちに至り、学習意欲が低下していくこともあります。まず、子どもがこのような心の動きになることを理解し、悩む気持ちに耳を傾け、本人が出来ることに焦点を充ててスモールステップの学習を進めていくことが重要です。

高校受験への影響と対策

不登校の状況では、様々な観点から内申に響き、進学希望先によっては受験で不利となりえますし、親子共に焦りや不安が募る一方となります。しかし、現在は高校の選択肢も多く、「高校に行けない」ことはありません。希望通りの高校進学は厳しいかもしれませんが、早めから生徒本人の「心身の状態(体力)」に見合ったタイプの高校を調べ、見学し、進路選択の幅を広げ、どのように進めていくか見通しを持って準備していくことが重要です。

社会性や将来のキャリアへの影響と対策

不登校によって、社会性や将来のキャリアにも影響するのではないかという不安を抱く親もいるでしょう。しかし、逆に「今」を無理して、心のエネルギーを使い果たしたり、できない体験を増やしたりすることこそ、子どもの可能性を削ぐことにつながります。中学生の期間も人格形成の重要な時期です。本人のペースでその土台を築くことが、子どもの将来に向けての自信や心の安定の礎となります。まずは焦らずに「本人が今できていること」に目を向けていくことが大切です。

中学卒業後の主な進路の例

中学卒業後の進路には様々な選択肢があり、新しい環境でやり直す、将来に向かって一歩踏み出すといった機会にもなり得ます。少しずつ前もって情報収集していくことで、子どもの状況に合った進路の検討に役立つでしょう。

| 特徴 | 留意点 | ||

|---|---|---|---|

| 高等学校 | 全日制 | ・一般的な学校形態(平日週5日通学、授業に出席) ・私立では内申書が不要だったり、面接や作文で選考したりする学校も |

・公立では内申書を重視する学校も |

| 定時制 | ・中には、内申書や学力試験より、作文や面接が重視される学校も ・近年、朝や昼間に授業を行うなど柔軟なカリキュラムの学校も増加 |

・授業は1日4時間ほどの学校が多く、卒業には4年かかるのが基本 | |

| 通信制 | ・内申書や学力試験が不要の学校もあり、作文や面接などが重視される傾向 ・自宅学習が中心で、子どものペースで学びやすい |

・途中で挫折せず卒業できるよう、サポート校と提携していることが多い | |

| 高等専修学校 | ・専門的な職業教育を行う。看護師、調理師、美容師、自動車整備士、CGアニメーションなど多彩 ・卒業により国家資格や国家試験の受験資格を取得できるコースも |

・卒業までにかかる期間は、学校によって様々 | |

| 高等専門学校(高専) | ・技術者としてより専門性の高い内容が学べる ・主に5年制 ・卒業後、即戦力の技術者になれる |

・入試は主に数学・理科・英語・国語・社会の5科目。特定の科目の得点を重視する学校も | |

| フリースクール | ・学校以外の居場所として勉強したり交流したり、本人らしく過ごせる環境であることが多い ・高卒資格は得られない |

・定時制・通信制の高校を卒業して高卒資格を取得する、高卒者と同等となるために高卒認定試験に合格するなどの方法がある | |

| サポート校 | ・主に、通信制高校に通う生徒が途中で挫折せず卒業できるよう、学習やメンタル面の支援を行う ・高卒認定の試験対策を行うサポート校も |

・通信制高校とは別に費用がかかる | |

| 高卒認定に合格し、大学進学を目指す | ・高卒認定試験に合格することで、高校に行かなくても大学進学が可能に ・就職試験や国家試験の挑戦が可能になるなど、選択肢が広がる |

・学歴は高卒にはならないが、高卒者と同等に扱われるようになる | |

まとめ

ここまで、中学生の不登校の原因のほか、学校や支援機関ができる対応例、高校受験、転校・編入の注意点、多様な学びの選択肢、将来への影響などについて解説してきました。

近年では子どもの状況に合わせた柔軟な対応をする学校も増えていますから、学校や支援機関に相談しつつ、学校外の機関や家庭でもできることを一つずつ考えていけるとよいでしょう。

不登校についての知識・理解を深め、解決へとつなげるために、ユーキャンの「不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」もお役立ていただけます。ご家庭での子どもとの接し方だけでなく、学校・学校外からの支援、進路などについても学べる通信講座になっていますので、ご興味のある方はぜひご検討ください。

- この記事の監修者は安澤 好秀(やすざわ よしひで)先生

-

公認心理師・臨床心理士・社会福祉士・精神保健福祉士

小・中・高校のスクールカウンセラー、自治体の適応指導教室相談員など、教育現場でも活躍

医療・福祉現場での経験も豊富

【専門分野】

・学校の問題(不登校・いじめ・非行・特別支援)

・不登校生徒の進路支援

・親子のコミュニケーション問題

・思春期の課題

・インターネット依存との向き合い方 など

不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座

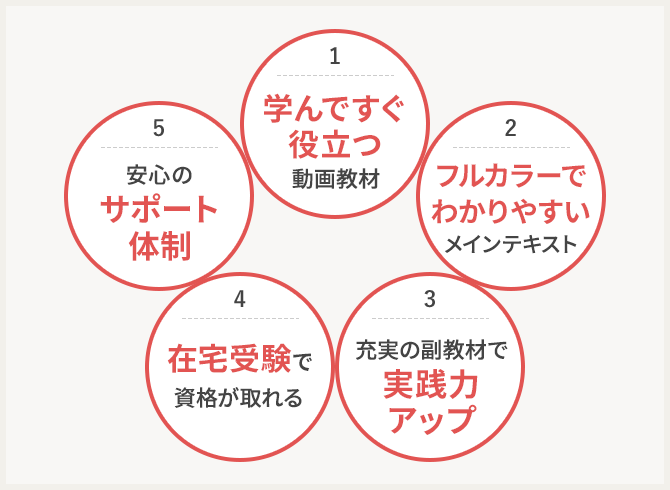

ユーキャンの『不登校・ひきこもり支援アドバイザー』講座では、不登校やひきこもりの子どもを適切に支援するために必要な知識とスキルが、わずか3ヵ月でやさしく身につけられます。

さらに、講座修了でそのまま「不登校・ひきこもり支援アドバイザー」の資格が認定されます。

小学校・中学校では不登校者数が2013年から2022年までの10年間で倍以上になるなど、不登校の児童・生徒数は増加傾向にあります。一方で、不登校の子どもや親・保護者への十分な支援が足りていないケースも少なくありません。このため、ご家庭や教育関連の現場で活かせる知識やサポート方法を学ぶことが求められています。

「不登校・ひきこもり支援アドバイザー」は、子どもの不登校・ひきこもりに関する基本的な知識を習得できる資格です。子どもの対象年齢は小学生から高校生まで。解決のきっかけになるサポート方法への理解を深め、子どもの将来への展望を立てるのに役立てることができます。