行政書士試験の内容は?試験対策のポイントを徹底解説!

行政書士試験の試験内容について、「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する基礎知識」に分けて詳しく解説します。

仕事に役立てるため、行政書士の資格取得を検討している人は多いです。行政書士の資格試験は難易度が高く、試験のための勉強時間がどれくらい必要なのか気になります。

この記事では、試験に合格するために必要な勉強時間、試験の概要などを解説します。

行政書士の試験は、行政書士を目指す人の多くが受験する試験です。行政書士の資格は、取得することで行政への許認可申請や書類の作成を行える国家資格です。資格試験に合格後、行政書士名簿に登録すれば業務を行えます。

行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に行われます。受験資格は特になく、年齢や学歴、国籍を問わず、誰でも受験可能で、受験費用は10,400円です。試験科目は、「行政書士の業務に関し必要な法令等(46問)」、「行政書士の業務に関連する基礎知識(14問)」の2種類で、合計60問が出題されます。合格基準は300点満点中180点以上と、6割以上の得点を取得することが目安となります。

行政書士試験は、過去10年間で比較すると、合格率が上昇傾向にあります。試験は法律関連が中心であり、合格者は10人に1人と、難易度は高めです。ただし、弁護士や司法書士など、他の法律を扱う資格試験と比較すると、行政書士の難易度は低めと言えます。

行政書士に合格するための勉強時間は、500~1,000時間が目安です。独学・専門学校・通信講座などで学ぶ方法があります。どのような勉強方法を選ぶか、1日に確保できる勉強時間や、1週間のうち勉強できる日数などによって、合格までに必要な勉強時間は異なります。

もともとの法律の知識の有無によっても勉強時間は変わってきます。

最も時間がかかる場合は、初めて法律の勉強をする人が独学で試験合格を目指す場合と言えるでしょう。1年間で800~1,000時間の勉強時間が必要となり、1日あたりの目安は2~3時間程度となります。

行政書士試験の効率的な勉強方法としては

・独学

・スクール

・通信講座

の3つが挙げられます。それぞれの勉強方法について、おすすめの理由を紹介します。

独学のメリットは費用をあまりかけることなく、自分の好きな時間に自分もペースで勉強できることです。

ただし、不明な点が出てしまっても誰にも質問できないため、わからない部分がそのままになってしまったり、分からないままにすると、モチベーションが下がってしまう場合があります。

効率的に進めないと、トータルの勉強時間が長くなってしまう点は考慮しておきましょう。

不明な点をすぐに講師に質問できる専門学校やスクールに通うこともおすすめの勉強方法です。行政書士試験を専門に対策できる専門学校やスクールであれば、独自の合格のコツや勉強法を学ぶことができ、効率的に勉強することができるでしょう。

また、同じ目標をもつ仲間が周りに多くいるため、モチベーションも保ちやすいでしょう。ただし、専門学校やスクールは都市部に集中している場合が多いため、通学のための時間を確保したり、入会金や月額費用など、出費がかさむことを事前に考慮した方がいいでしょう。

不明な点をすぐに講師に質問できる点においては通信講座を受講するのもおすすめの学習方法です。質問が有料となる講座もありますが、毎日質問可能な講座も用意されており、メール等で気軽に質問することが可能です。

また、専門的な講座を全国どこでも同じ品質で受講することができ、近くに専門学校やスクールがないという方にもおすすめです。専門学校やスクールと比較しても安価に費用を抑えることができます。自分のペースで学習することができるため、独学とスクールのいいとこどりの学習方法と言えるでしょう。

行政書士試験に合格するためには、法律知識の有無などにより個人差がありますが、およそ500~1,000時間の勉強が必要と言われています。自分が確保できる時間を考え、無理のない計画を立てることから始めましょう。

独学では続ける自信がない、もっと効率的な勉強をしたいといった場合には、通信講座の活用をおすすめします。ユーキャンの行政書士講座では、民法や行政法など配点の高い科目から、効率的に進められるようテキストが工夫されています。試験対策として重要な過去問題については非常に丁寧な解説を行っています。質問や添削のサポートもあり、継続して勉強が進められます。行政書士試験を受験する人はぜひ検討してください。

東京都出身

東京都行政書士会文京支部理事

趣味は、資格試験短期合格法の研究、野球、釣り、旅(判例現場巡り&寅さんロケ地巡り)

2000年 行政書士試験受験、翌年合格

2004年 ユーキャン行政書士講座 講師

2012年 ユーキャン行政書士講座 主任講師

モットーは、「夢なき者に成功なし」「短期合格は第一歩がすべて」「法律は暗記ではなく思考力」

関連情報

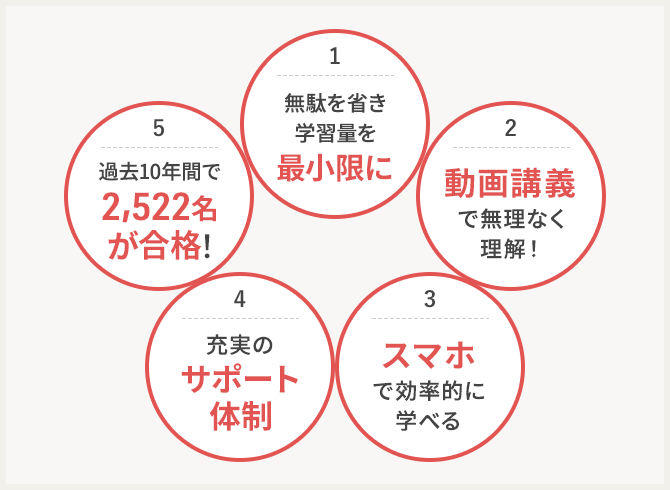

ユーキャンの行政書士講座の人気の理由は教材の分かりやすさと手厚いサポート体制!

要点を絞り込んだテキストと人気の動画講義の組合せで理解が進みます。

スマホでも学べるので、忙しい方もムリなく続けられるのが嬉しいポイント。サポートも万全で、6ヵ月でムリなく合格が目指せます!

合格者は過去10年間でなんと2,522名を輩出!

ユーキャンで目指せる国家資格の中で人気の「行政書士」。市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリストです。

資格取得後は、法律関連の業務全般について、書類作成業務や官公署への書類提出手続き代理業務、契約書等代理作成業務など、気軽に市民の目線で相談できる「頼れる法律家」に。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。独立・開業して社会に役立つことはもちろん、企業への就職・転職にも有利になります! 国家資格の中では難関試験として知られている行政書士ですが、ユーキャンでは試験突破に向けて、仕事と両立しながら続けられるようにカリキュラムを工夫。まったく知識が無い方でも着実に資格取得までのプロセスを身につけることが可能な通信講座です!